新作の製作過程や、日常での出来事など、

天野 年員さんが京都から

近況を届けてくれています。

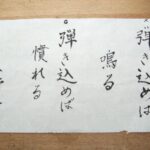

2023.02.01 「弾き込めば、より音が鳴る?」天野年員さんのまとめです。

2022.11.21 通説「弾き込むとより音が鳴る?」 天野年員さんの考察です。

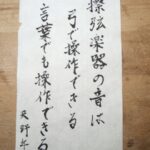

2022.10.01 製作家・天野年員さんの最新投稿です!

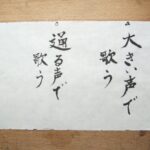

2022.08.21 製作家・天野年員さんより近況をいただきました♪

2022.07.11 天野年員さんから近況が届きました!

2022.05.21 京都の製作家・天野さんからの近況です!

2022.03.27 京都の天野さんより、近況が届いております!前回に引き続き時計のお話のようですが…

2022.02.15 京都の製作家・天野年員さんより近況が届きました!!

2022.01.06 京都在住の製作家・天野さんより近況が届いております!

2021.11.15 京都在住の製作家・天野年員さんより近況が届いております!